发展香港新特色,思路上必须放开手脚,不要自我捆绑。

文|吴桐山

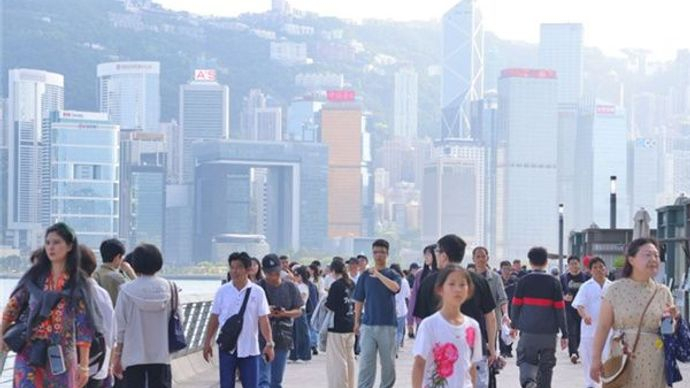

刚刚过去的复活节假期,香港呈现出“假日空城”的景象,这一现象在舆论场中引发了诸多讨论。大量港人选择北上内地或前往其他地区旅游,而来港游客数量减少,使得香港在节假日期间愈发冷清。面对这一困境,香港该如何破局?

从数据来看,今年复活节档期共有247万人次香港居民出境,较2019年增长18%,其中多达75%是经陆路口岸北上内地。而访港客量则锐降30%。即使在非节假日的首季,旅客访港数量虽按年增长9%,但较2019年同期仍减少33%。如此巨大的反差,使得香港在节假日呈现出“空城化”的状态,尖沙咀、铜锣湾等热门地区比平日更加空旷,餐饮业生意额急跌,中、高档餐厅更是遭受“重伤”。

香港“假日空城化”现象背后有多重原因。一方面,复活节是香港长假,但内地并非长假,这一结构性因素导致每年此假期香港在旅游方面呈现“逆差”,且随着跨境交通日益完善,“逆差”进一步扩大。另一方面,香港传统旅游特色逐渐失色。以往香港给人的印象是“买买买”,但如今人们消费观念转变,更注重体验,而香港在发展新的旅游特色方面显得滞后。被寄予厚望的绿色深度游,因缺乏基建支撑,难以形成规模。郊野公园本就不是商业运营之地,像西贡地质公园虽热闹,但生意难以做大。

内地旅游性价比的提升也是港人北上的一大诱因。从深圳、长沙到北京,内地各种“蒲点”和景点不断推陈出新,吸引力不逊于日本等地,而消费水平却更低。尤其是人民币汇率变化,使得港人拿着港币北上消费更为划算。再加上高铁香港段通车,接驳香港和内地城市的路线增多,港人北上更加便利。

作茧自缚难有突破

面对“假日空城化”困境,香港需要积极寻求破局之道。政府应鼓励业界发展新的旅游特色,而关键在于“轻监管”或“去监管”。如今的香港在很多方面监管过于严格,限制了旅游业的创新发展。以食物为例,香港不屠宰活家禽,食肆多用冰鲜肉,而内地农庄食材更生鲜,这使得香港在美食体验上处于劣势。住宿方面,内地民宿发展丰富多样,香港则相对滞后。交通上,内地网约车四通八达,香港仍以公共交通和的士为主。这些只是信手拈来的某些限制,不限于上述这些。

现在的香港,与上世纪八九十年代的香港有什么区别?现在发展起来,监管完善了,就变成香港特色的公园一样——这也不行那也不行。要发展新特色,我不知道新特色最终能发展起来并被市场受落的会是什么,但思路上必须放开手脚,不要自我捆绑。

(作者为学研社成员、时事评论员)

香港新闻社

有视界·有世界