文|卢世军

二战期间,香港被日军侵占3年8个月,经历了一段黑暗时刻。香港市民“失养于祖国、受虐于异类”,蒙受了深重苦难。中国共产党领导香港市民开展了艰苦卓绝的武装斗争,成为中华民族抗日战争和世界反法西斯战争的独特组成部分。

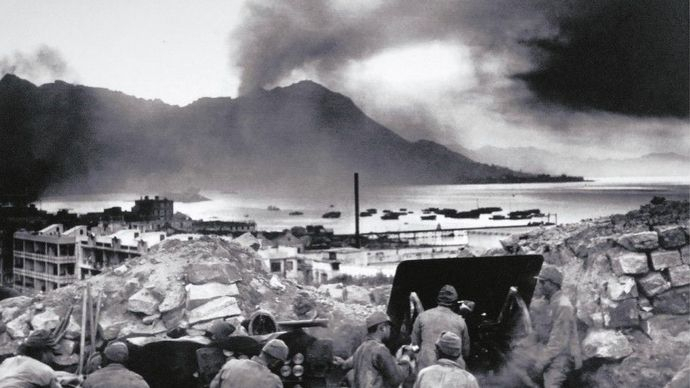

“黑色圣诞”香江沦陷

攻占香港是日本“南进”计划的重要一环。1941年初,裕仁天皇下达了攻占香港的密诏。据此,日军第23集团军早早在深圳河北岸集结,并反复演习。第11集团军则对长江以南发动攻击进行策应,以牵制中国军队向广东方面调动。日军还大量派遣间谍赴港刺探防卫情报,如告罗士打酒店的理发师就是日军海军佐级情报官。

1941年12月8日,日军正式进攻香港。第23集团军迅速摧毁驻港英军的空中和海上力量,长驱直入,短短3天就占领了九龙市区。随后,日军对香港岛展开猛烈攻势,25日占领黄泥涌峡水库阵地。英军司令马尔比表示弹尽粮绝、无法抵抗,港督杨慕琦随即宣布投降。从开战到投降,港英政府仅抵抗了18天。

香港在短短18天就彻底沦陷,固然是由于日军虎视眈眈、蓄谋已久,但英国的消极态度也是重要原因。丘吉尔当时的立场是:“香港这个殖民地目前唯一任务是尽可能长久地拖住日本人,使新加坡得到有力增援。不应增加守军,还应将兵力减少到象征性规模,避免在难以守住的据点消耗我们的实力。”驻港英军仅部署1万余陆军、5架老式飞机、3艘舰艇,战事爆发前夜还在举行嘉年华。港英当局不相信华人,没有善用香港市民高涨的爱国热情,也拒绝了中国共产党与国民政府派兵共同抵抗的建议。

暴政碾过 香江泣血

占领时期,日本进行了残酷统治,将香港作为其战争机器的给养来源而进行掠夺。

日军将粮食优先用于支撑战争和满足本土需求,为此对香港市民实行定额配给:每人每月糙米12斤、面粉6两。到1944年3月,配给制度也被废止,市民只能以杂粮或树皮维持生命,甚至出现了人吃人的情况,饿死者多达5万。为解决粮食短缺问题,日军推行“归乡政策”,强迫华人离港返回内地。很多迁居香港数代的市民被强迫离港,在“归乡”途中因疾病、饥饿而死亡者不计其数。香港人口从1941年的160万锐减至1945年的50-60万。

留在当地的香港市民则遭受日军的种种残害。在灌水、火烫、电刑、鞭打、斩首等酷刑下,大量市民惨死。日军甚至在天皇宣布无条件投降后的1945年8月19日,还制造了“大屿山银矿湾惨案”,造成百余人死伤。在湾仔骆克道的多间慰安所,妇女被强迫提供性服务。当时还有一条不成文规定:香港市民在街上遇到日本士兵,必须鞠躬行礼,否则会被掌掴乃至施刑。

特别是,日军力图从思想上控制香港市民。他们编订奴化教科书,要求学校每周必须教授4学时日语、学生必须认同日本统治。东亚学院主要向香港青年灌输军国主义思想。日本还将香港岛改为“香岛”,把街道改为日本色彩的名称如“皇后大道”改为“中明治通”。

物资方面,日军接管企业、封存货物。莲麻坑的铅矿、针山的钨矿、马鞍山的磁铁矿被大量掠采。随着军备生产需求加大,日军发起“献铜运动”,以捐献为名把市民的铜制品充公,甚至将维多利亚女皇铜像和汇丰银行铜狮等运往日本、熔炼后生产武器。

丹心破夜 香江抵抗

日军的残暴统治激起香港市民的反抗。在中国共产党领导下,香港书写了中华民族抗战史上独特的一页。

1942年,中共南方工作委员会成立广东人民抗日游击总队,同时将派进香港的几支武工队整合成港九大队。港九大队开展农村、海岛、海上、城市游击战,牵制日军兵力,配合正面战场;协助盟军获取日军情报,破坏敌人海上运输线,削弱敌人后勤补给;护送文化界人士、营救战俘,有效保存抗战力量。在极其艰苦的环境下,港九大队毙伤日军100余名,俘虏日伪军600余名,毙伤汉奸、伪警、间谍70余名,击沉船只4艘,炸毁飞机1架,缴获枪炮、车船数以百计。

1942年2月,港九大队在党中央指示下专门成立国际工作小组,收集日本军事情报,与盟军开展合作。为协助盟军轰炸日军驻港重要军事基地,港九大队提供了位置信息、照片和简略地图等。为配合太平洋战场上的军事行动,东江纵队搜集并确定了华南地区日军主力动向。盟军给予香港的抗日斗争很高评价。1947年,英皇乔治六世授予港九大队国际小组负责人黄作梅M.B.E.勋章,其成为唯一获此殊荣的共产党人。

历史承载过去,也启迪未来。香港的抗日斗争值得铭记,更值得从中汲取力量,守护和平,走好前路。

(作者系国务院发展研究中心港澳研究所副研究员)

香港新闻社

有视界·有世界